Jüdischer Friedhof

Inhaltsverzeichnis

1 Text/Schild

2 Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Stühlinger Juden

3 Wo befand sich der jüdische Friedhof? Vier Hinweise

4 Auszug aus dem Satzbrief von 1717

5 Jüdischer Grabstein aus Stühlingen

6 Samuel Pletscher und der jüdische Friedhof von Stühlingen

7 Information zur Verwendung eines jüdischen Grabsteins als Grenzstein

8 Link Artikel Badische Zeitung 20. November 2010

9 DIE JUDEN IN STÜHLINGEN Gustav Häusler

10 Samuel Pletscher, 1838 - 1904 – Heimatforscher, henne und denne

1 Wo befand sich der jüdische Friedhof?

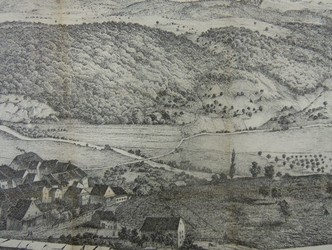

In Stühlingen lebte seit dem ersten Drittel des 16.Jahrhunderts bis zur Ausweisung aller Juden 1743 eine große jüdische Gemeinde. Für das Recht, im Ort zu wohnen, bezahlte sie hohe Geldsummen an den jeweiligen Landesherrn, aber auch an die Stadtgemeinde. In den Schutzbriefen war den ansässigen Juden ausdrücklich eine Begräbnisstätte gestattet worden.

Diese befand sich „jenseits der Wutach“ im Schinderwald, in der Häusler-Chronik bezeichnet als „das Judenbegräbnis obem Schaffhauser Weg“.

Wo sich der Friedhof genau befand, ist heute ungeklärt. Verschiedene Quellen verorten ihn in der Nähe des Wasenplatzes.

Als einziges sichtbares Zeichen der Begräbnisstätte befindet sich im „Judenwinkel“ drüben im Städtle ein jüdischer Grabstein, der im Keller eines nahen Hauses gefunden und unter der Stadtlinde platziert wurde. Weitere Grabsteine wurden vermutlich als Baumaterialien verwendet.

2 Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Stühlinger Juden

In Stühlingen bestand seit dem ersten Drittel des 16.Jahrhunderts bis zur Ausweisung aller Juden eine große jüdische Gemeinde. Für das Recht, im Ort zu wohnen, bezahlte sie hohe Geldsummen an den jeweiligen Landesherrn, aber auch an die Stadtgemeinde. Im Austausch erhielten die jüdischen Familien einen Schutz- oder Satzbrief, der ihren Verbleib in der Stadt sicherte und ihre Rechte, aber auch Pflichten auflistete. Sie wohnten in erster Linie in der Judengasse im Städtle (heute Gerberstraße), vereinzelt auch unten im Dorf.

In der Gerberstraße lagen auch die Synagoge, das Haus des Rabbiners und ein Judenbad. Der Volksmund nennt diese Ecke heute noch „Judenwinkel“. 1615 besaßen hier jüdische Familien sechs Häuser. Als berühmtester Abkömmling der Stühlinger Juden wird Nathanael Weil (1687-1769) genannt, der später Oberrabbiner der badischen Juden wurde. Auch der Komponist Kurt Weill hat Stühlinger Wurzeln.

1743 mussten die Juden Stühlingen verlassen, da Fürst Joseph Wilhelm Ernst zu Fürstenberg ihren Schutzbrief nicht mehr verlängerte. Er beendete damit ein Privileg, das erstmals die Grafen zu Lupfen gewährt hatten. In regelmäßigen Abständen war der Schutzbrief zunächst von den Pappenheimern, später von den Fürstenbergern erneuert worden.

So waren die Stühlinger Juden gezwungen, zum größeren Teil in die Schweiz (Lengnau, Endingen) oder andere süddeutsche Gemeinden (Hegau) umzusiedeln.

Im 19.Jahrhundert ließen sich wieder vereinzelt Juden in Stühlingen nieder. Der letzte von ihnen war Levi Bloch, der bis 1917 von 1893 im Besitz der Schür am Stadtgraben war.

| Text: | Jutta Binner-Schwarz |

| Quellen: | Fürstlich Fürstenbergisches Archiv |

| Gustav Häusler, Stühlingen – Vergangenheit und Zukunft | |

| Archiv des Schwarzwaldvereins |

3 Wo befand sich der jüdische Friedhof?

Vier Hinweise

1 Der jüdische Friedhof wird in Gustav Häuslers Buch „Stühlingen – Vergangenheit

und Gegenwart“ im Kapitel „Flurnamen“ als „das Judenbegräbnis obem

Schaffhauser Weg“ beschrieben.

2 In der „Heimatgeschichte der badischen Juden“ von 1927 erklärte Berthold

Rosenthal zum Thema: „Aus einer Anfrage des Grafen Konrad an die

Sequesteramtleute ging hervor, daß um 1600 mehrere jüdische Familien in

Stühlingen saßen, die bereits einen eigenen Friedhof hatten.“ In der zugehörigen

Fußnote stellt er fest: „Trotz mehrfacher Bemühungen wollte es nicht gelingen,

genaue Angaben über die Lage dieses Friedhofes zu erhalten. Seine Spuren sind

völlig verwischt. Mutmaßlich hat er sich jenseits der Wutach an einem Waldhange

befunden. Dort ist ein ebener Platz, dessen Anlage wohl ähnlichen Zwecken

gedient haben mochte. Später aber diente diese Stelle den Zwecken des

Wasenmeisters‘ “.

3 Dies entspräche auch den Vorstellungen des in Kanada lebenden Ralph Bloch,

der die Hohenlupfenstadt im Zuge der Recherchen für sein Buch „Die Juden von

Stühlingen – eine ländliche Gemeinde im frühneuzeitlichen Deutschland“ besuchte.

Im Gespräch bestätigte er, dass es durchaus möglich sei, dass der jüdische

Friedhof in der Nähe des Wasenplatzes zu finden war. Dessen Lage ist bekannt

und somit wäre die Örtlichkeit stark eingegrenzt.

4 Der Schleitheimer Anwalt und Heimatforscher Samuel Pletscher (1838 – 1904)

befasste sich ebenfalls mit der Thematik, allerdings ohne den Wasenplatz zu

nennen. Er schrieb um 1880 hierzu: „Jenseits der Wutach, am Bergabhang, der

zum Westerholz ansteigt, findet sich endlich die wohlbekannte Stelle, wo sich

ehemals der jüdische Begräbnisplatz befand, jetzt freilich als solcher nicht mehr

kenntlich, da alle ehemals daselbst befindlichen Grab- und Gedächtnissteine

weggenommen und zerstört worden sind.“

| Text: | Jutta Binner-Schwarz |

| Quellen: | Berthold Rosenthal, Heimatgeschichte der badischen Juden |

| Gustav Häusler, Stühlingen – Vergangenheit und Zukunft | |

| Samuel Pletscher, Ortsphysiognomie Stühlingen, Schwarzwälder Zeitung |

4 Aus dem Satzbrief von 1717

In den Juden-Satzbriefen war den in Stühlingen ansässigen Juden schon früh ausdrücklich eine Begräbnisstätte gestattet worden. Auch im Schutzbrief von 1717 stand:

„In der zu Stühlingen außerhalb der Stadt bishero ingehabten Synagog oder Schul ihre gewohnliche Ceremonia und Exercitia zu üben, nicht weniger sich der jenseits der Wutach gelegenen und von Alters hero inghabten Seputor (Sepultur, Sepulcrum: Begräbnisstätte) zu gebrauchen.“

Ebenfalls im Satzbrief steht zu lesen, die Juden sollen „ihre Synagog oder Schul in gutem Bau und Ehren halten und ihr Begräbniß auch mit einem Zaun ordentlich und also umgeben, daß das Vieh nicht dazu kommen und dort waiden möge.“

Quelle: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv

5 Jüdischer Grabstein aus Stühlingen

In diesem Zusammenhang ist auch das einzige sichtbare Zeichen des jüdischen Friedhofes zu sehen. Dabei handelt es sich um einen Grabstein mit hebräischen Schriftzeichen, den eine aufmerksame Stühlingerin in einem Keller der Gerberstraße gefundenen hat. Dieser wurde dankenswerter Weise vor Jahren im Judenwinkel unter der Stadtlinde platziert.

Nicht der Wahrheit entspricht die vor einigen Jahren in Umlauf gebrachte Behauptung, die steile Treppe vom Städtle zum Schloss hinauf sei mit jüdischen Grabsteinen errichtet worden. Den Weg zum Pavillon und weiter zum Schloss, der auch heute noch genutzt wird, ließ 1893 der Schwarzwaldverein erneuern. Die Rechnungen für Material und Ausführung befinden sich im Vereinsarchiv.

| Text: | Jutta Binner-Schwarz |

| Quelle: | Archiv Schwarzwaldverein |

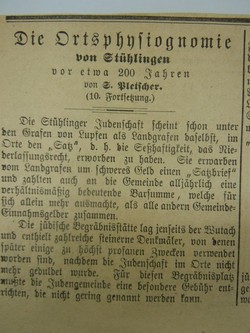

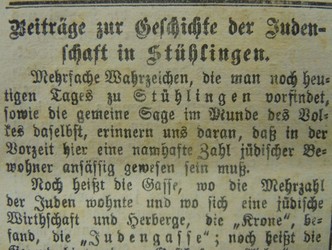

6 Samuel Pletscher und der jüdische Friedhof von Stühlingen

Der Schleitheimer Anwalt und Heimatforscher Samuel Pletscher (1838 – 1904) befasste sich ebenfalls mit der Thematik. Er schrieb um 1880: „Jenseits der Wutach, am Bergabhang, der zum Westerholz ansteigt, findet sich endlich die wohlbekannte Stelle, wo sich ehemals der jüdische Begräbnisplatz befand, jetzt freilich als solcher nicht mehr kenntlich, da alle ehemals daselbst befindlichen Grab- und Gedächtnissteine weggenommen und zerstört worden sind.“

Unter anderem verfasste Pletscher 1880/81 für die in Bonndorf herausgegebene „Schwarzwälder Zeitung“ eine Artikelserie über die „Ortsphysiognomie von Stühlingen“. Auch hier ging er auf den jüdischen Friedhof ein: „Die jüdische Begräbnisstätte lag jenseits der Wutach und enthielt zahlreiche steinerne Denkmäler, von denen später einige zu höchst profanen Zwecken verwendet worden sind, nachdem die Judenschaft im Orte nicht mehr geduldet wurde. Für diesen Begräbnisplatz mußte die Judengemeinde eine besondere Gebühr entrichten, die nicht gering genannt werden kann.“

Unter der Überschrift „Beiträge zur Geschichte der Judenschaft in Stühlingen“ führte er aus: „Doch findet der aufmerksame Beobachter im Dorfe Stühlingen, auf dem Platze, der sich vor dem Hause des Herrn Müller, Kaufmann, befindet, noch einen mächtigen jüdischen Grabstein vor, der wohl behauen noch eine deutlich und gut erhaltene Inschrift zeigt. Es ist eine starke und schöne Kalksteinplatte, die ihrer ansehnlichen Größe halber als Dohlendeckel benutzt worden ist. Vielleicht sind auch die daneben liegenden Steinplatten ebenfalls Grabsteine, deren Inschriften statt nach oben nach unten hin zu liegen kamen. Solcher jüdischer Grabdenkmäler sollen in Stühlingen noch einige vorhanden sein, die man zu profanen Zwecken verwendete, z. B. in Kellern, sodann als Grabendeckel und Brücken in Wiesen u.s.w.“

Quellen: Diverse Artikel (s.o) von Samuel Pletscher

7 Information zur Verwendung eines jüdischen Grabsteins als Grenzstein

2019 entdeckte Willi Bächtold, Präsident Verein für Heimatkunde und Gemeindearchivar von Schleitheim, im Grenzbegehungs-Protokoll von 1724 zwischen Schleitheim und Stühlingen bei der Beschreibung der Grenzsteine ein interessantes Detail.

Die Beschreibung des ersten Steins, der die Banngrenze von Weizen, Stühlingen und Schleitheim trennt, lautet:

1.

Erstlich ist der anfang gemachet worden

bey dem Eckstein. So Drey Pan scheidet

Namlich Stülingen, Weitssen und Schleitheim.

Steth der Mahle herwerts Der Wuotach

an der Weitssemer Gemeindt Wiss unnd Stül-

linger Eigenen Wisen.ein alter gehauw-

nen Stein. und ist die Jahr Zahl 1665

1826

Einharter gehauener Stein, ab dem

ehemaligen Juden Kirchhoff in Stühl.

Bächtold vermutet, dass 1826 ein neuer Stein gesetzt wurde, der aus einem jüdischen Grabstein hergestellt wurde. Der entsprechende Nachtrag in der Akte war in einer anderen Schrift ausgeführt.

| Text: | Jutta Binner-Schwarz |

| Quellen: | Gemeindearchiv Schleitheim |

8 Link Artikel Badische Zeitung 20. November 2010

https://www.badische-zeitung.de/stuehlingen/hohe-zahlungen-fuer-schutzbriefe--37939916.htmlA

9 DIE JUDEN IN STüHLINGEN Gustav Häusler

Mit den Römern wanderten auch die Juden in Germanien ein. Nach der

Verdrängung der Römer aus dem nördlichen Deutschland ließen sie sich im

Zehntland, besonders an den Ufern des Rheins, nieder. In der ersten Zeit

war ihre Lage günstig; sie gestaltete sich allmählich aber recht unerquicklich.

üble Judenverfolgungen setzten vor allem in den ersten Jahren der Kreuzzüge

ein, wo aus religiöser Begeisterung und wilder Raserei Tausende von

Juden hingeschlachtet wurden. Gegen dieses unchristliche Treiben trat Bernhard

von Clairvaux, der ja auch in unserer Gegend predigte, energisch auf.

Im 15. und 16. Jahrhundert war die Zahl der Juden im nördlichen Teil

Badens geringer, im südlichen Baden, am Oberrhein, in den Seitentälern des

Schwarzwaldes, auf der Baar und in anderen reichsunmittelbaren Gebieten

größer.

Eine alte Judengemeinde befand sich auch in Stühlingen. Im ersten Drittel

des 16. Jahrhunderts wurde in Frankfurt eine Ehe getrennt, bei welcher der

Geschiedene sich Abraham den Jizchak ben Nesanel aus Stühlingen nannte.

Die Grafen von Lupfen hielten die Juden zwar aus ihrer Herrschaft Hewen

fern, erlaubten ihnen aber die Niederlassung in der Landgrafschaft Stühlingen.

Ohne Zweifel sind Juden zur Zeit des Bauernkrieges hier ansässig gewesen.

Da sie den sogenannten Reichsjudenzoll entrichteten, mußten ihnen

die kleinen Herren gestatten, sich in ihren Gebieten anzusiedeln. In einer

Urkunde aus dem Jahr 1589 wird ein "Abraham oder from Jud" als im Dorf

Stühlingen wohnhaft bezeichnet.

Hatten sich ursprünglich die Juden eines Ortes freiwillig in der Nähe ihres

Gotteshauses niedergelassen, so wurden sie nach und nach gezwungen, sich

auf einen bestimmten Stadtteil zu beschränken. So entstand das Judenviertel,

das Ghetto, oder - wie in Stühlingen - die Judengasse. Bis tief ins 18. Jahrhundert

hinein war den Juden sogar verboten, zu gewissen Zeiten ihre Behausung

zu verlassen. In vielen Städten durfte sich in der Karwoche kein Jude

blicken lassen. Mancherorts waren sie an Sonn- und Festtagen während des

Gottesdienstes zum Aufenthalt in ihren Häusern verpflichtet. Noch drückender

für sie war das durch Papst Innozenz III. (1215) eingeführte Judenabzeichen.

Dieser Papst hatte angeordnet: "Damit die Gläubigen schon auf den

ersten Blick Ungläubige zu erkennen vermögen, wird festgesetzt, daß Juden

und Sarazenen beiderlei Geschlechts in allen christlichen Ländern jederzeit

152

durch Beschaffenheit des Gewandes sich von allen Leuten unterscheiden sollen."

Dieses Judenzeichen war in den einzelnen Gegenden verschieden geformt

und gefärbt. Die Verkehrsverhältnisse brachten es mit sich, daß fast jeder Jude reiten

konnte. Auch jüdische Frauen bestiegen nicht selten das Pferd. In einer im

Jahr 1599 gegen den Juden Mayer aus Stühlingen gerichteten Klage wird

diesem vorgehalten, "seiner Kleidung und Habit nach, mit gefeuerter Büchs

am Sattelbogen, brunschwigischem Hut, antragenden ungarischen Stiebeln"

hätte er nicht wie ein Jude ausgesehen, sondern für einen vornehmen Kriegsmann

gehalten werden können. Das war zur Zeit des Erbmarschalls Konrad

von Pappenheim, der wiederholt scharf gegen die Juden vorgegangen war.

Unter seinem Sohn Maximilian scheinen die Juden in günstigen Verhältnissen

gelebt zu haben. Er stellte ihnen sogar am 12. August 1615 ein Privileg (Satz- oder

Schutzbrief) aus. Dieses lautet:

"Maximilian Erbmarschall zu Pappenheim, Landgraf zu Stühlingen, gestattet

PhaIen, Meyerle, Lema, Sandelen, Jadde, HirtzIe, Costen und Jerkuffen,

mit ihren jetzigen und künftigen Weibern, Kindern, Knechten und

Mägden und all ihrem Hausgesinde in Stadt und Dorf Stühlingen und ihren

allbereits habenden sechs Häusern gleich seinen anderen Bürgern, Untertanen

und Hintersassen (doch von Fron, Wachten, Steuern, Reisen, Abzug, auch

allen anderen bürgerlichen Diensten und Beschwerden befreit) von jetzt an

vierzehn Jahre lang unter der Landgrafschaft Stühlingen Schutz und Schirm

zu wohnen. Sie genießen alle Freiheiten, die sie und andere Juden von Kaisern

und Königen erlangt haben oder noch erlangen werden, wofern diese

gegen der Stadt und Landgrafschaft Stühlingen wohlhergebrachte Privilegien.

Statuten, Rechte und Gebräuche nicht streiten. Sie dürfen mit Einheimischen

und Fremden allerlei Handel treiben, außer mit Salz und Eisen und ohne

einen öffentlichen Laden zu haben, und mit Vorwissen eines Amtsmannes den

Stühlingschen Untertanen ohne den jüdischen Wucher, den Ausländern aber

mit oder ohne Wucher leihen, Streitigkeiten, die sie untereinander oder mit

Stühlinger Untertanen haben, sind vor den Stühlinger Gerichten auszutragen

und nicht vor ausländische, rabbinische oder andere Gerichte zu ziehen, wie

denn Landrichter, Schreiber und Landboten Anweisung erhalten werden, den

Juden, doch gegen Erstattung der gehörigen Besoldung und auf ihre Kosten,

gleich den andern Untertanen Recht widerfahren zu lassen. Wenn sich wegen

argwöhnischer und gestohlener (verpfändeter) Sachen Späne zutragen, haben

die Juden solches dem Landgrafen zur Erkenntnis anheimzustellen, und was

für gestohlen erachtet wird, dem rechtmäßigen Ansprecher, falls es noch beihanden

ist, unentgeltlich zurückzugeben, im andern Fall demselben das dar-

153

auf geliehene Geld zu erstatten. Wissentliche und rechtmäßige Unterpfänder

haben aber die Juden niemanden vor Entrichtung der darauf geliehenen

Summe Geldes und der nach jüdischem Gebrauch gegen Fremde verfallenen

Zinsen hinaus zu geben. Sie dürfen bei ihrer jüdischen Opinion, ihren Gesatz

und Ordnungen (ausgenommen jedoch den rabbinischen Gerichtszwang) mit

Metzgen, Verkaufen des Fleisches nach jüdischem Gebrauch, auch ihrer bis

jetzt innegehabten Begräbnis gänzlich Verbleiben und mögen ihre Fest-,

Feiertage, Laubreisin nach jüdischer Gewohnheit mit und unter ihnen selbst

oder fremden Juden begehen, doch sollen sie den von auswärts zu ihnen einkommenden Juden und Jüdinnen nicht allzu lange Unterschlupf und Aufenthalt

geben. Den Juden ist weiter gestattet, daß ihre verheirateten Kinder

bei ihnen in ihren Häusern wohnen oder sich mit landgräflichem Vorwissen

zu Stühlingen haushäblich einlassen und als sie selbst handlen, schalten und

walten mögen; weitere Häuser dürfen sie aber ohne landgräfliche Einwilligung

in Stadt und Dorf Stühlingen nicht käuflich an sich bringen. Das Kaufhaus

können sie gleich den andern landgräflichen Untertanen und Hintersassen

besuchen und dort kaufen und verkaufen. Haben sie vor dem kaiserlichen

Kammerhof und anderen Gerichten etwas zu schaffen, so wird ihnen

der Landgraf auf ihr Ersuchen und ihre Kosten mit Schriften und andern

tauglichen Mitteln gleich den übrigen Hintersassen behülflich sein."

Außer den namentlich Genannten duldete der Landgraf in seiner Landgrafschaft

keine weiteren Juden. Die Privilegierten aber waren verpflichtet,

"sich an ihren Sabbathen still, züchtig und ohne Tumult zu verhalten und an

den Sonntagen die landgräflichen Untertanen mit Eintreibung der Schulden

unangefochten zu lassen". Außerdem hatten sie ihre Gasse und ihre Häuser

und deren Umgebung zu säubern. Das Waschen von unreinem Geschirr.

Fleisch und Kleidern an den öffentlichen Brunnen war ihnen verboten. Bei

hoher Buße war ihnen auch untersagt, schadhaftes Vieh oder ein von einem

der vier Hauptmängel befallenes Roß einzuhandeln oder auf die Weide zu

treiben. Die Juden und die Untertanen durften sich gegenseitig im Handeln

nicht hindern.

Für die ihnen gewährte „Begnadigung" gaben die sechs Häuser jährlich

auf Ostern dem Rentamt zehn Gulden Satzgeld und für "Reichssteuer, Zoll

und andere Beschwerden" sieben Gulden, auch zur "Erhaltung eines Pferdes"

jährlich fünf Malter Hafer. Der Stadt Stühlingen mußte jede der betreffenden

Haushaltungen "nebst der Darleihung eines Pferdes auf fünf Tage"

jährlich drei Gulden entrichten. Als Gegenleistung durften die jüdischen

Hausbesitzer wie von altersher je vier Stück Vieh auf die allgemeine Weide

treiben.

154

Im Dreißigjährigen Krieg sollen sich die Juden im Ruckwald vor den

anrückenden Truppen versteckt gehalten haben. Die Bezeichnung "Judenlöcher"

erinnert noch daran. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts bildeten die

Stühlinger Juden eine der bekanntesten und bedeutendsten Judengemeinden

in Südbaden. Ein für zwanzig Jahre geltender Satzbrief von 1671, der in der

Hauptsache jenem von 1615 entspricht, erwähnt dreizehn Haushaltungen

und einen Schulklepper oder Vorsinger. Da jeder Hausvater ein verheiratetes

Kind bei sich wohnen lassen durfte, waren also 26 Familien zugelassen.

Im Sinne dieses Schutzbriefes trat das Amt Stühlingen auch für die jüdischen

Untertanen in einer Auseinandersetzung mit der Stadt Schaffhausen ein. Diese

hatte im Jahr 1676 für die Juden einen Leibzoll eingeführt. Hatte es schon

1658 gemeinschaftlich mit Nellenburg und Sulz gegen die Judenausweisungen

von Schaffhausen Einspruch erhoben, so sicherte sich das Amt den Erfolg

seiner Einsprache, indem es drohte, wenn Schaffhausen unnachgiebig bliebe,

von dessen Bürgern bei Betreten der Landgrafschaft ebenfalls einen Leibzoll

zu fordern.

Aufschlußreich ist folgende Bemerkung im Satzbrief von 1671: "Da in

früheren Jahren die Wahrnehmung gemacht wurde, daß vielmals allerhand

vagierende Juden sich bei unseren Schutz- und Schirmverwandten eingeschlichen

haben, dadurch sie selbst belästigt, als auch die Bürger geärgert und in

große Gefahr gesetzt wurden, daß durch dieses widerliche Gesindel ansteckende

Seuchen in die Stadt eingebracht werden könnten, so sollen die einheimischen

Juden selbst gute Vorsorge treffen und fremd ankommende Bettler

nicht länger als eine Nacht oder über Sabbath bis zum folgenden Sonntagmorgen

beherbergen. Auch dürfen die Juden, wie bisher geschehen, zum Nachteil

des Umgeldes keinen Weinkauf in ihren Häusern halten oder mit

dem Trunk Leute in ihre Häuser einziehen, das heißt locken, und durch

Zutrinken vorteilhafte Händel mit ihnen abschließen, die hiermit pro Null

erklärt werden. Nachdem es sich mehrmals ergeben, daß die Juden unter

sich selbst Zank anstiften und die Amtleute damit belästigen, wird zugelassen,

daß sie fernerhin ihre Rabbiner als Schiedsrichter hierfür anrufen. Malefizsachen,

und was wider die Judenordnung oder die göttlichen mosaischen

Gesetze ist, gehören vor das Amt, sowie auch Einsprachen gegen das Urteil

des Rabbiners."

Für die Schutzgewährung war eine sofortige Rekognition (Anerkennungsgebühr)

von fünfhundert Gulden in bar zu entrichten; an liquidierten Schulden

des Landgrafen mußten fünfhundert Gulden übernommen werden. Das

jährliche Satzgeld betrug achtzehn Gulden je Familie und eine Gans beziehungsweise einen Gulden. "so zu unserer Wahl steht"; ferner mußten die

155

Juden im Bedürfnisfall für die Herrschaft oder deren Beamte Pferde gegen

"notdürftige" Fütterung ohne Entgelt zur Verfügung stellen. Der Stadt Stühlingen

waren „zu deren Ergötzlichkeit" (wahrscheinlich zur Finanzierung

kleiner Festlichkeiten) von jeder jüdischen Haushaltung jährlich mindestens

drei Gulden, für die Weidebenutzung und ihre schuldigen "onera personalia"

(Personalausgaben) je drei Gulden zu entrichten. Auch durfte die Stadt alljährlich

fünf Tage lang die Überlassung eines Pferdes zur Bebauung der Gemeindeäcker

unentgeltlich von der Judenschaft fordern.

Der im Jahr 1692 abgelaufene "Satz“ wurde 1696 für weitere zwanzig

Jahre erneuert. Er galt für dreizehn Familien in Stühlingen und fünf in

umliegenden Dörfern. Gegenüber den vorherigen Satzbedingungen wurden

einige Neuerungen eingefügt. So wurde die Hälfte der bisher vom Rabbiner

zu verhängenden Strafen dem Rentamt überwiesen. Eigene Häuser durften

nur noch mit Erlaubnis erworben oder gebaut werden. Ersteigerte Güter

waren innerhalb von zwölf Wochen an Nichtjuden zu veräußern. An der dem

Land auferlegten außerordentlichen Kriegskontribution hatten sie sich zu

beteiligen. Von Einquartierungen wurden sie "derweilen die Juden von

Soldaten allerhand Ungemach leiden müssen" gegen eine Geldentschädigung

befreit. Auf die Überlassung von Pferden an die Herrschaft, die Unzuträglichkeiten

hervorgerufen hatte, wurde verzichtet.

Außer dem bisherigen jährlichen Satzgeld war für die Erneuerung des

Vertrages eine einmalige Rekognition von tausendfünfhundert Gulden in bar

zu leisten, sowie eine Schuld des Grafen von fünfhundert Gulden und hundertfünfzig

Gulden Zins zu übernehmen.

Nach Ablauf der zwanzigjährigen Satzfrist im Jahre 1716 wollte die für

den minderjährigen Fürsten Joseph Wilhelm Ernst eingesetzte Vormundschaftsherrschaft die Juden nicht länger in der Landgrafschaft dulden. Von

der Stadt Stühlingen waren Klagen eingelaufen, die Juden schickten ungesundes

Vieh auf die Weide, sie schädigten durch ihren Handel die eingesessenen

Handwerker und Krämer und störten das religiöse Leben. Deshalb

erbat die Bürgerschaft die Ausweisung der israelitischen Einwohner. Durch

die Vermittlung des Abtes von St. Blasien, an den sich einige Stühlinger gewandt

hatten, wurde die Vertreibung jedoch verhindert. Der Abt wies die

Vormundschaftsherrschaft darauf hin, daß der überstürzte Einzug der Schuldbeträge

die Untertanen in große Unannehmlichkeiten brächte, eine kurzfristige Ausweisung daher unvorteilhaft erscheine.

Da die Juden die Schuldforderungen, die in Einzelfällen die Höhe von

30000 Gulden erreichten, bei der herrschenden Geldknappheit und der armseligen

Zeit nicht ohne Härte hätten eintreiben können, wurde, um dies zu

156

vermeiden, der Schutzbrief im Jahr 1717 bis zur Volljährigkeitserklärung des

Regenten für dreizehn Familien erneuert.

In ihm wurde den Juden unter anderem ausdrücklich gestattet: ~In der

zu Stühlingen außerhalb der Stadt bishero in gehabten Synagog oder Schul

ihre gewöhnliche Ceremonia und Exercitia zu üben, nicht weniger sich der

jenseits der Wutach gelegenen und von Alters hero ingehabten Seputor (sollte

wahrscheinlich heißen Sepultor, also ihre Begräbnisstätte) zu gebrauchen."

Vom "Schwarzen Adler" zog sich die Judengasse schräg gegen den Judenwinkel und dann als Hintere Gasse zum Marktplatz hinauf. Die Judengasse

bot dazumal keinen angenehmen Anblick. Durch ihre bedrückende Enge zog

der ganzen Länge nach ein offener, ungemauerter Graben, der die Abwässer

verschiedenster Art und Herkunft abführte. Er ging durch den Hausgang

Nr. 2 (neben dem "Schwarzen Adler"), durchbrach die Stadtmauer und mündete dort ins Freie. Im Haus Nr. 7 (Haus Frau Margareta Oberist) befand

sich ein Durchgang, der zur Judenschule oder Synagoge führte, welche außerhalb der Stadtmauer, an dieselbe angelehnt, am Abhang gegen das Tal hinab

stand. (In späteren Verkäufen heißt es von diesem Gebäude: "Haus mit der

angebauten Sigge".) In diesem Haus wohnte der Rabbiner. Am Pfosten beim

Eingang des Hauses waren noch Ende des letzten Jahrhunderts die Mesussos

angebracht. Es war das ein mit Abschnitten des mosaischen Gesetzes beschriebenes Pergamentblatt, das, in einer Kapsel am rechten Türpfosten jüdischer Häuser befestigt, von den Juden beim Eintreten und Verlassen des Hauses ehrfurchtsvoll berührt werden mußte.

Im Stadtgraben an der Westseite des Städtchens befand sich ein Judenbad.

Das rituelle Frauenbad dagegen war vor 1724 in einem Haus im Dorf untergebracht.

Als 1723 der junge Fürst Joseph Wilhelm Ernst die Regierung übernahm,

wollte er den Judenschutz in Stühlingen und Horheim nicht erneuern. Zur

Ordnung ihrer Angelegenheiten und zur Auswanderung war der Judenschaft

eine Frist von drei Monaten eingeräumt worden. Die Bitte um Widerruf des

Ausweisungsdekrets gegen Zahlung des gesetzten Tributs hatte den Erfolg,

daß gegen eine Rekognition von viertausend Gulden auf weitere zwanzig

Jahre nochmals ein Satzbrief für dreizehn Familien in Stühlingen und je eine

in Horheim und Donaueschingen bewilligt wurde.

Die Handelsbeziehungen der Stühlinger Juden erstreckten sich nicht allein

auf die Landgrafschaft und die übrigen fürstenbergischen Gebiete, sondern

auch auf die benachbarten Schweizer Kantone, insbesondere auf Schaffhausen.

Ihr Handel bezog sich aber auch auf die Landgrafschaft Schwarzenberg, auf

Vorderösterreich und die Abtei St. Blasien. Zwischen letzterer und der stüh-

157

lingischen Judenschaft war 1712 eine Vereinbarung getroffen worden, wonach

den Juden gegen einen jährlichen Betrag von hundert Gulden freier Handel

bis zum Widerruf durch den jeweiligen Abt im Gebiet des Gotteshauses (der

Abtei) gestattet war.

Zu jener Zeit wohnte in Stühlingen der Jude Moses Meir (Maharam)

Weil. Er hatte sich 1672 in Stühlingen niedergelassen. Dieser ebenso gelehrte

wie reiche und wohltätige Mann soll eine neue Synagoge auf eigene Kosten

erstellt haben. Sie war an das Rabbinerhaus angebaut. (Nach der Vertreibung

diente sie als "Judenscheuer" landwirtschaftlichen Zwecken.) Die Einrichtung

dieses Gotteshauses, das wohl entsprechend der Größe der Judengemeinde, des

Reichtums und Opfersinns einzelner Mitglieder an Torarollen, Schmuck, Vorhängen

und sonstigem Zubehör üppig ausgestattet gewesen sein muß, wurde

wenige Jahrzehnte später in alle Winde verstreut. Bei den Akten in Donaueschingen

befindet sich nur noch die Abschrift des Gebetes für den Landesfürsten

Joseph Wilhelm Ernst, das einst auf hölzerner Tafel hebräisch und in

deutscher Übersetzung angebracht war.

Wie alle größeren Judengemeinden wurde auch Stühlingen, an einer verkehrsreichen, von Schwaben in die Schweiz führenden Straße gelegen, häufig

von Betteljuden aufgesucht. So hielten sich über das Schowuosfest 1737 (Erinnerungstag an die Gesetzgebung am Berge Sinai) über dreißig fremde Juden

in Stühlingen auf. Sie kamen in der Hauptsache aus Frankfurt und wollten

zur Messe nach Zurzach.

Im dritten und vierten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts brachte der Übertritt

einiger Stühlinger Juden zum Christentum große Erregung in die Judengemeinde.

Im Jahre 1720 kam die in Donaueschingen bedienstete Sara Guggenheim

aus Stühlingen mit zwei zu Philippsburg getauften Juden zum Pfarrer

in Stühlingen und bat um Unterweisung im christlichen Glauben und

Vorbereitung zur Taufe. "Um dieses heilsame Seelenwerk zu fördern und

den in solchen Fällen zu erwartenden Intrigues der Judenschaft zu begegnen",

wurde die Jüdin in das Haus eines vertrauenswürdigen Bürgers gebracht. Die

Taufe, bei der sich der Regentschaftsverweser und die verwitwete Landgräfin

als Paten vertreten ließen, und das damit verbundene Festmahl fanden auf

Kosten der fürstlichen Herrschaft statt. Die neubekehrte Karolina Antonia

Hofferin heiratete später einen Gerber in Engen und führte einen langwierigen

Prozeß mit ihren Brüdern Josef und Samuel Guggenheim in Stühlingen

und Gailingen wegen Herausgabe des ihr drei Jahre vor ihrem Übertritt

zugesicherten Heiratsgutes (Erbanteil).

1733 sprach ein Judenknabe in Horheim, der bei einem Bauern im Dienst

stand, den Wunsch aus, sich taufen zu lassen, was auch geschah. Die Juden-

158

schaft von Stühlingen wurde bei Androhung hoher Strafe gewarnt, dem

Knaben etwas in den Weg zu legen oder ihn vom neuen Glauben abwendig

zu machen. Auf Kosten des Fürsten durfte der Junge das Schuhmacherhandwerk

erlernen.

Einige Wochen später beantragte auch sein jüngerer Bruder, erst acht

Jahre alt, die Taufe. In diesem Fall hatte man Bedenken, ob der Knabe

schon getauft werden könne, oder ob man noch einige Jahre zuwarten, ihn

aber so lange der Gewalt der Eltern entziehen solle. Als er dann von Stühlingen

nach Donaueschingen gebracht wurde, ritten ihm Vater und Mutter

nach. Sie hofften, ihn zur Umkehr bewegen zu können. Alle Bemühungen

waren jedoch vergebens; der Knabe wurde noch im gleichen Jahr getauft, obwohl

die päpstliche Anordnung (Papst Martin V. 1421) noch gültig war,

nach der Juden unter zwölf Jahren nicht in die Kirche aufgenommen werden

sollten. Der Obervogt von Stühlingen war Taufpate und "die gnädigste

Herrschaft hat das Bübel das Barbiergewerbe lehren lassen". Um die gleiche

Zeit wurden noch zwei Judenmädchen katholisch, das eine aus Stühlingen,

das andere aus Donaueschingen.

Im allgemeinen scheint unter der stühlingischen Judenschaft ein gutes

Einvernehmen bestanden zu haben, wenngleich auch von einigen ernsten

Streitfällen berichtet wird.

Im Spätjahr 1738 machten sich Anzeichen bemerkbar, daß Fürst Joseph

Wilhelm Ernst nicht mehr gesonnen sei, den Schutzbrief zu erneuern. Nach

mündlicher Überlieferung soll der Fürst aus Ärger über einen mit einem

Stühlinger Juden abgeschlossenen Pferdehandel die Ausweisung innerhalb

Tagesfrist befohlen haben. Diese Darstellung entspricht, namentlich was die

Frist betrifft, nicht den geschichtlichen Tatsachen, wiewohl die Entwicklung

auf eine Ausweisung der Juden hinauslief. Ein erstes Symptom hierfür war

eine Verordnung aus dem Jahre 1739, die den Untertanen verbot, in Zukunft

Schulden bei den Juden zu machen. Zu gleicher Zeit legte der stühlingische

Obervogt der Regierung eine Denkschrift vor über Höhe und Art der Rückzahlung

der jüdischen Forderungen. Die Juden selbst erhoben verschiedene

Einwände gegen die angeordneten Handelsbeschränkungen und die Art der

Schuldenrückzahlung und wiesen auf die für sie schmerzlichen Folgen hin.

Vermutlich kam es am 1. April 1743 zu der mehrfach verschobenen Ausweisung.

Ein Teil der Ausgewiesenen zog in die Schweiz, ein Teil nach Gailingen

und Randegg. Einige fanden Aufnahme in Emmendingen, Eichstetten

und Ihringen. Im Juli 1744 wohnten in Stühlingen keine Israeliten mehr.

Immer wieder aber tauchten hausierende und handeltreibende Juden in

der Stadt und der Landgrafschaft auf. Im Jahre 1777 bat zum Beispiel die

159

.. ehrsame Weberzunft" in Stühlingen um ein Verbot jeglichen Judenhandels.

Im 19. Jahrhundert ließen sich wieder einige Juden in Stühlingen nieder.

Levi Bloch, der letzte von ihnen, verließ in den zwanziger Jahren unseres

Jahrhunderts das Städtchen.

Der bedeutendste unter den in Stühlingen geborenen Juden war Natanael

Weil. Er kam 1687 zur Welt. Sein Großvater hatte die neue Synagoge

gebaut. Natanael war erst fünf Jahre alt, als sein Vater und dessen Bruder

ermordet wurden. Nach seinem talmudischen Studium wurde er Rabbiner in

Offenbach, später Rabbiner des Schwarzwaldkreises und schließlich Oberrabbiner

der badischen Juden. Seine hohen menschlichen Eigenschaften und

seine Gelehrsamkeit brachten ihm allgemeine Wertschätzung ein. Am 7. Mai

1769 starb er in Rastatt. Er wurde mit großen Feierlichkeiten auf dem jüdischen

Friedhof zu Karlsruhe beigesetzt. In allen Synagogen Europas hielt

man zu seinen Ehren besondere Fast- und Bettage mit Klage-, Dank- und

Bußpredigten ab.

160

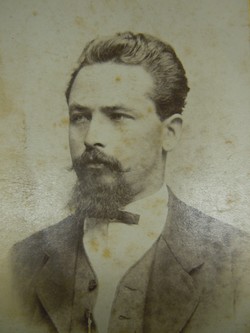

10 Samuel Pletscher, 1838 - 1904 – Heimatforscher, henne und denne

Von Beruf war Samuel Pletscher Rechtsanwalt. Geschichte und Heimatforschung waren seine grosse Leidenschaft. Wie kaum ein anderer hat Samuel Pletscher beiderseits der Grenze Heimatforschung betrieben. Er befasste er sich mit der Geschichte und den früheren Verhältnissen fast aller Gemeinden im Wutachtal, im badischen Klettgau und darüber hinaus. Pletscher besuchte die Dorfarchive und Private welche alte Dokumente aufbewahrt hatten. Aus seinen Quellenstudien verfasste er zahlreiche Arbeiten. In verschiedenen Zeitungen, auch in der badischen Nachbarschaft, publizierte er seine Forschungen und hielt an vielen Orten historische Vorträge.

Mit den gleichgesinnten Kollegen Ferdinand Hasenfratz von Untereggingen und Alexander Würtenberger von Dettighofen pflegte er regen Kontakt.

Samuel Pletscher verfasste auch eine Reihe von Reiseführern über die nähere und weitere Umgebung.

Zudem war er poetisch tätig. Er schrieb zahlreiche Gedichte, auch in treffender und köstlicher Schlaatemer Mundart, dies schon in jungen Jahren ab 1857.

Seine Manuskripte, Aufzeichnungen, Skizzen und Bilder sind noch recht zahlreich vorhanden und werden im Gemeindearchiv Schleitheim aufbewahrt.

Samuel Pletscher wohnte in der „Gehrenau“ am westlichen Dorfende. Er war zweimal verheiratet und hatte einen Sohn und eine Tochter. Samuel Pletscher starb an einer heimtückischen Krankheit, 66-jährig, am 4. Mai 1904.

Über das Leben und Wirken von Samuel Pletscher hat der Verein für Heimatkunde im Jahr 2004 eine Sonderausstellung veranstaltet.

Text: Verein für Heimatkunde